- Amazon.co.jp ・本 (261ページ)

- / ISBN・EAN: 9784163914459

感想・レビュー・書評

-

詳細をみるコメント0件をすべて表示

-

大学に左翼的暴力集団が跋扈し、学生がその暴力に怯えて過ごすという状況がかつてあったということ自体、今では信じられないことだ。私が大学生だった頃、民青のビラや演説はあり、ちょっとした立て看板もあったが、ヘルメットは見なかったし、活動家もほとんど目にしなかった。ほんの10年ほどの差で、かくも過酷な大学生活があったのかと驚く。

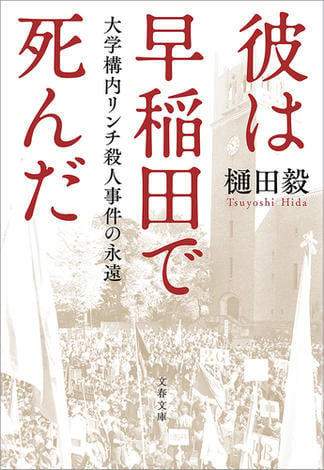

本書は、革マル派が自治会を使ってキャンパスを牛耳る早稲田大学、特に第一文学部に入学した著者が、学内のリンチ死事件を契機に革マル派排除や自治会の民主化を目指した活動の高揚や挫折、そして、卒業後の著者が朝日新聞記者として経験した神戸支局襲撃事件と、朝日新聞退職後に行った早大リンチ死事件の改めての取材の記録であるが、ドキュメントであると同時に、人間の暴力性、不寛容がもたらす悲劇とか、不寛容に寛容の精神をもって立ち向かった人々の思想など、人間そのものへの思考と洞察が含まれていて、刺激的なタイトル以上の深みがあり、強く印象に残る内容だった。 -

中核VS革マル(上) (講談社文庫)

https://www.amazon.co.jp/dp/4061341839/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_E3PZ0HN8E1Q90NX1AZ5W

20年ほど前に上を読んで(1975年発行)何にも理解できなかった。

読んだ動機の一つはこの世代を理解したかったから?かも知れないが、従前からの嫌悪感を補強したに過ぎなかった。そう言うと彼らは同じ空気を吸ってないモノに理解できないだろうと言うのかも知れない。そしてノスタルジーに浸るのかも知れない。

しかし、この年代の人たちが残したものに下の世代は苦労させられてることは確実にあるように思う。(自分は1世代下になるか)ノスタルジーどころではない。

(とにかく)自分はこの世代のある種の人たちが嫌いだ。

おんなじ空気を吸わなくてよかったと心底思う。そして上の世代からは三無主義と言われた。

で、最近発行されたこの本を読んだ

半世紀が経ち、当時の経緯、意義を総括したいのだろうが、同じ空気を吸ってないだけに、皆、いったい何と戦ってたんだろ?という思いが募る。

最終章、当時早稲田自治会幹部(革マル派)の人物との対話?はまったく話が噛み合わないという意味で圧巻だ。

大学に奉職して、スローライフを唱えて一定の評価を得ている当該人物のありようは、自分がこの世代に対して感じる嫌悪感の直感にモロに合致している。一方で当時暴力的で威圧的であった人物の語る現在の心境にはさもありなんという感慨も持つ。人は自分の生きてきた道を理路整然と否定する事はできないのだろう。終始話をはぐらかしている感は否めない。或いはバカを装っているのか?(大学教授はバカでは務まらないだろうが…)

自分が通った大学の寮が会合の場に使われたという記述があり、学生時代に聞いたその寮に関するウワサを思い出したりもした。

-

1972年早稲田大学構内で、革マルに殺された学生がいた。激化していた内ゲバの犠牲者。中核派と間違えられて殺された。

何故殺されなければならなかったのか。そして、革マルの支配から逃れるために一般学生たちが結集し、対峙し、そして結局暴力に敗北してしまう。そんな一部始終。

当時の早稲田の革マル元指導者で、現在は大学の教授、たくさんの著書もあるその元指導者は著者との対談でこう言っている「僕はいまだによくわからないんです。当時、いろんな色のヘルメットをかぶって政治セクトが運動していましたが、その違いもいまだによくわかっていないくらいで、たいした違いはなかったのではないかとさえ思っている」「その頃、僕は革マル派の活動家が読んでいた理論的な本をほとんど読んでいなかったので、マルクス主義がどういうものなのかすらよくわかっていませんでした」「組織のメンバーには強い仲間意識があって、その集団に迎え入れられたという感じがしていました」

つまりそういうことだったんだろう。より良い社会の実現ではなく、単なるサークル活動。仲間との戯れ。陣取り合戦。大きな勘違い。それに気づいた「一般学生」は離れていった。敗北ではなく、無視に至ったというところだろう。

ルトガー・ブレイグマン「希望の歴史」(文藝春秋)と繋がった。

第53回大宅賞受賞作。 -

大宅賞候補

-

1972(昭和47)年11月11月8日、早稲田大学第一文学部二年生川口大三郎さんが、大学構内で革マル派に拉致監禁され殺された。

Wikipediaの年表を見ても、この年は日本だけでなく世界が動乱状態でした。

この年に第一文学部に入学した著者(元朝日新聞記者)は、革マル支配の学部自治会に反発して、新たな自治会を立ち上げようとして失敗したあたりを、リタイア後に関係者を訪ね歩いて後日談を含め記述したものです。

著者よりも3年前にもっと小規模な他大学に入学した私の時代は、もっと牧歌的でしたし70年に向けて学生運動の高潮期でしたから、ここに書かれていることが本当だとしたら、かなりの驚きです。

ただ、読んでいてずっと感じたのは、著者の自己弁護、事後正当化が臭うことで、元新聞記者、いまは物書きとして過去に体験したことをネタとして書いたのではないかというところも強く感じるところです。 -

川口さん事件についての貴重な書籍。当事者でありながら、取材者として当時の革マル側と対話をしている。その姿勢がジャーナリストの鏡だと感じた。

-

メインは著者の入学した1972年から1973年にかけたほぼ時系列の記述で、朝日新聞入社後のことに一章、約半世紀を経た、曾ての対立者との対話に一章ずつ。安定した文章で読み易い。

この本を読むに当たっては、当時は今よりずっと日常に暴力が瀰漫していて、ヤクザ映画などはそれを支える心象を作っていただろうことを念頭に置く必要があるだろう。今の感覚で捉えると、なぜこうも内ゲバが激しくなるか理解できないのではないか。そんな中非暴力の方針を貫いた著者は、挫折したとはいえ筋を通していると思った。

著者プロフィール

樋田毅の作品

本棚登録 :

本棚登録 :  感想 :

感想 :